Intersectionnalité et justice environnementale : comprendre, croiser, agir

Du Québec à nos quartiers, les inégalités ne s’additionnent pas, elles s’entrecroisent. C’est ce que Léon, notre responsable des programmes, a exploré lors de la conférence animée par Kimberlé Crenshaw, fondatrice du concept d’intersectionnalité, au Forum Social Mondial des Intersections (FSMI) de Montréal. Un moment fort de son séjour, qui vient nourrir notre vision de l’écologie populaire chez PikPik Environnement — et alimente notre réflexion sur le lien entre intersectionnalité et justice environnementale.

Sur le terrain, dans les quartiers où nous intervenons, les oppressions se croisent tous les jours. Parce que les injustices sociales et environnementales y prennent racine ensemble, et que les réponses simplistes ne suffisent plus.

Ce mot peut diviser, mais les réalités qu’il désigne, elles, sont bien concrètes. C’est pour cela que nous avons décidé de nous faire accompagner par une sociologue : pour poser un cadre clair, affiner nos analyses, et construire des actions plus justes, plus efficaces, à la hauteur des défis sociaux et écologiques auxquels font face les habitant·es.

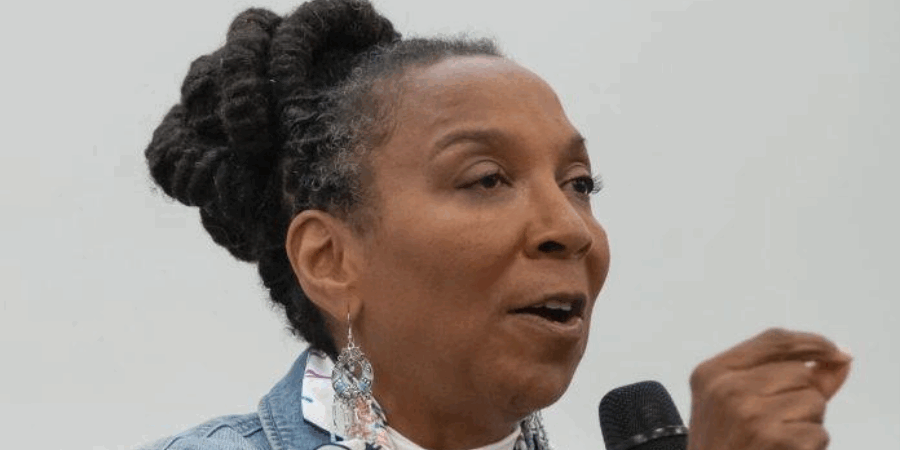

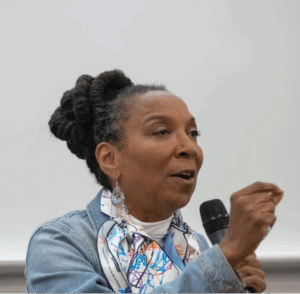

Une conférence marquante avec Kimberlé Crenshaw

Vendredi 31 mai 2025, dans une salle comble de l’Université de Montréal, la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw revient sur un concept qu’elle a formulé pour la première fois en 1989 : l’intersectionnalité.

Ce terme, aujourd’hui central dans les mouvements féministes et antiracistes, part d’un constat simple : les discriminations ne s’additionnent pas, elles se croisent, se renforcent et produisent des réalités complexes. Être une femme noire et précaire, ce n’est pas subir trois discriminations isolées, mais une oppression singulière.

Pour Crenshaw, l’intersectionnalité n’est pas un slogan mais un outil qui « vient combler un vide dans les représentations mentales et politiques : elle permet de penser plusieurs oppressions simultanément, sans les hiérarchiser ni les séparer artificiellement. »

Le saviez-vous ?

En France, 26 critères de discrimination sont reconnus par la loi (origine, genre, âge, religion, etc.). Ces discriminations s’inscrivent souvent dans des systèmes de domination plus larges (patriarcat, racisme, capitalisme…).

L’intersectionnalité permet de comprendre comment ces oppressions s’entrelacent et renforcent les inégalités.

Intersectionnalité et justice environnementale : un cadre d’analyse nécessaire

Chez PikPik Environnement, cette conférence a profondément résonné avec notre engagement pour une écologie populaire, c’est-à-dire une écologie ancrée dans les réalités vécues des habitant·es des quartiers populaires, pensée comme un levier de justice sociale.

Nous partons d’un constat : les inégalités environnementales ne frappent pas tout le monde de la même manière. Pollution de l’air, îlots de chaleur, nuisances sonores, proximité d’usines ou d’incinérateurs… Ces risques sont surreprésentés dans les quartiers populaires, notamment ceux marqués par une relégation géographique, sociale ou économique.

Le concept d’intersectionnalité et justice environnementale permet alors de poser les bonnes questions :

- Pourquoi ces quartiers sont-ils plus exposés ?

- Les habitant·es ont-ils les moyens de se protéger ou d’agir ?

- Les politiques publiques sont-elles adaptées à leurs réalités ?

- Quelles réponses construire avec elles et eux ?

Un outil pour comprendre, un levier pour agir

Chez PikPik, nous avons fait ce constat : les habitant·es des quartiers populaires sont surexposé·es à des risques environnementaux. Face à cette inégalité, l’approche intersectionnelle appliquée à la justice environnementale permet une lecture plus fine et plus juste. Elle nous pousse à nous demander :

- Cette surexposition est-elle liée à des critères sociaux et raciaux ?

- Les solutions actuelles prennent-elles en compte les réalités de ces populations ?

- Comment faire émerger des réponses collectives, co-construites et inclusives ?

Ce cadre d’analyse rejoint celui des mouvements de justice environnementale apparus aux États-Unis dans les années 1970-1980, qui ont montré que les préjudices environnementaux et sanitaires se cumulent avec les inégalités socio-économiques et les discriminations systémiques.

Quand écologie populaire rime avec luttes sociales

La conférence de Crenshaw a mis en lumière les liens entre justice environnementale, antiracisme, féminisme et luttes sociales. Elle a rappelé que les conséquences de la crise écologique s’inscrivent dans des héritages historiques : capitalisme, colonialisme, patriarcat… autant de systèmes qui façonnent les inégalités d’aujourd’hui.

Dans nos Maisons d’Écologie Populaire, nos animations de rue ou nos ateliers participatifs, nous tentons de faire vivre une écologie qui prend en compte les réalités sociales, économiques et culturelles des personnes concernées.L’intersectionnalité et la justice environnementale sont pour nous des boussoles : elles nous aident à mieux comprendre les inégalités… pour mieux les combattre. Et surtout, elles nous rappellent qu’aucune transformation ne peut être juste si elle laisse certaines voix de côté.

Pour aller plus loin

- Livre : Qu’est-ce que l’intersectionnalité (Payot)

- L’article de Gaëlle Guéhennec : Réactiver le potentiel subversif de l’intersectionnalité

- Le rapport de Ghett’Up : Injustice climatique

- Le portail de l’INRAE sur la justice environnementale

À suivre…

La semaine prochaine, on vous embarque dans un nouveau volet du carnet de bord de Léon au Québec. Nous parlerons d’art-action communautaire, de création collective et de luttes culturelles. Car oui, l’art peut changer le monde.

D’ici là, partagez vos réactions ou ressources autour de l’intersectionnalité et de la justice environnementale ! Vos retours nourrissent nos réflexions, et nos actions.